智能客服机器人:从 “自动回复” 到 “情感交互” 的进化之路

作者:智能科技 916文章阅读时间:9分钟

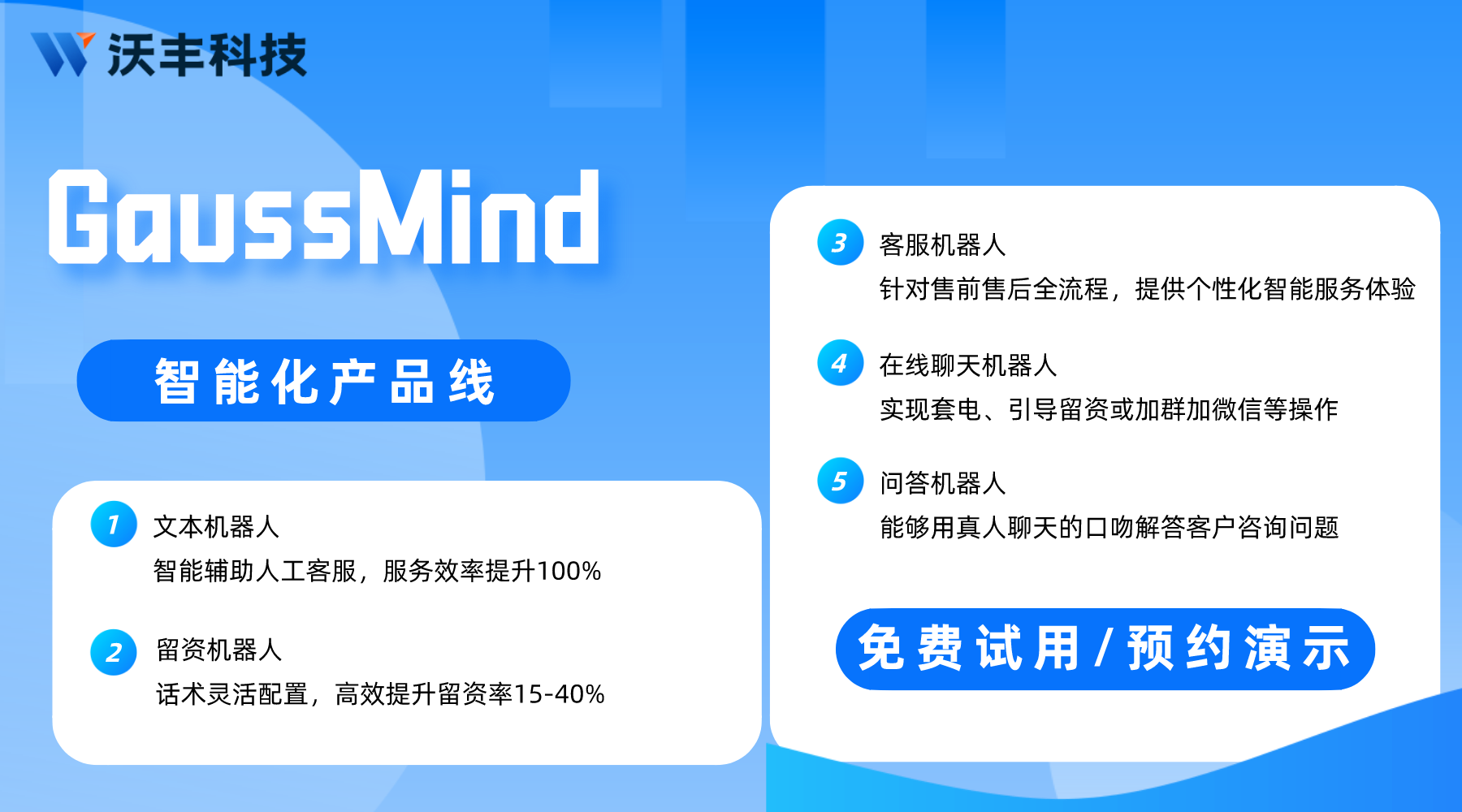

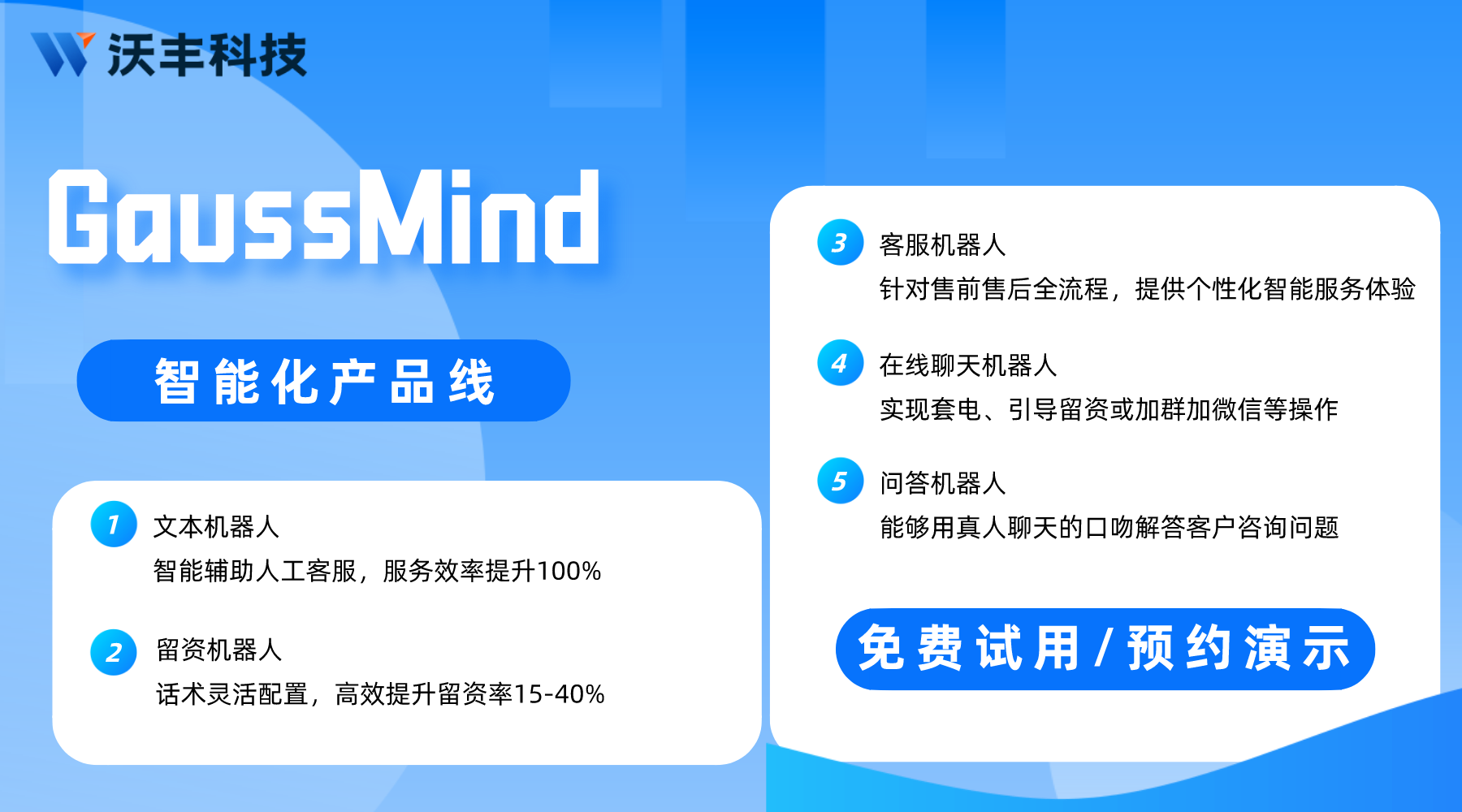

文章摘要:沃丰科技智能客服机器人,专注于解决问题,打造适合企业的任务驱动机器人,网站、H5页面、APP、企业微信、都可以对接,一次常规的问答/多轮智能回答无缝衔接,精准识别客户意图,抓住每一次商机。针对售前售后全流程,提供个性化智能服务体验。

当用户在凌晨三点发送 “订单为何还没发货” 的咨询时,当客服团队被 “密码找回”“物流查询” 等重复问题淹没时,当企业试图在降低服务成本的同时提升客户满意度时,

智能客服机器人正从幕后走向台前,成为企业数字化转型中不可或缺的 “服务中枢”。它早已超越了早期 “关键词匹配” 的初级形态,在自然语言处理、机器学习等技术的加持下,实现了从 “能回应” 到 “会理解” 再到 “懂共情” 的跨越,重塑着客户服务的底层逻辑。

一、技术内核:解码智能客服机器人的 “思考能力”

智能客服机器人的核心竞争力,源于其对人类语言与意图的 “解码能力”。这种能力的背后,是自然语言处理(NLP) 技术的多层级突破,而非简单的 “问答库匹配”。

意图识别:精准捕捉用户真实需求。当用户说 “这个东西我不想要了”,系统需在 0.5 秒内判断其意图是 “退货” 而非 “投诉” 或 “换货”,这依赖于对上下文、用户历史行为(如是否已收货)、行业场景(如生鲜商品可能涉及 “变质退货”)的综合分析。某电商平台数据显示,其智能客服的意图识别准确率已达 92%,比人工客服的平均判断速度快 3 倍。

上下文理解:实现 “多轮对话不失忆”。在复杂咨询中,用户可能分步骤提问:“我买了两件衣服,能退一件吗?”→“退哪件需要告诉你们吗?”→“退款多久到账?”。智能客服需像人类一样记住前文信息(“两件衣服”“退一件”),避免重复询问 “您指的是哪笔订单”,这种 “记忆能力” 由对话状态跟踪(DST) 技术实现,目前头部系统的上下文连贯处理率已超 85%。

情感分析:感知用户情绪并调整回应策略。通过识别文字中的 “愤怒”(如 “再也不买了”)、“焦虑”(如 “急着用,能不能快点”)等情绪,系统会自动切换话术 —— 对愤怒用户先致歉(“非常抱歉给您带来困扰”),对焦虑用户强调时效(“已为您加急处理,1 小时内回复”)。某金融机构引入情感分析后,客户投诉升级率下降 40%。

| 技术模块 | 核心作用 | 衡量指标 | 行业平均水平 |

|---|

| 意图识别 | 定位用户真实需求 | 准确率 | 85%-90% |

| 上下文理解 | 维持多轮对话连贯性 | 上下文关联正确率 | 80%-85% |

| 情感分析 | 识别用户情绪并调整回应 | 情绪识别准确率 | 75%-80% |

| 知识图谱 | 关联跨领域信息(如订单 + 物流) | 信息调用准确率 | 88%-92% |

二、行业落地:从 “通用应答” 到 “场景化服务” 的渗透

不同行业的客服需求千差万别,智能客服机器人的价值,在于能深度适配行业场景,成为 “懂业务的专家” 而非 “万能模板”。

电商行业:聚焦 “交易全链路服务”。从售前的 “商品尺寸推荐”(如 “175cm 穿 L 码合适”)、售中的 “订单修改”(如 “已帮您更改收货地址”),到售后的 “退换货指引”(如 “生鲜商品需在签收后 2 小时内提交退款申请”),智能客服需与订单系统、物流系统实时联动。某生鲜平台的智能客服可直接调用物流数据,告知用户 “您的订单已到小区驿站,取件码 1234”,这类查询的自助解决率达 95%。

金融行业:兼顾 “合规性” 与 “个性化”。在银行客服场景中,智能机器人需精准解读复杂规则(如 “信用卡分期利率计算”),同时严格遵守监管要求(如不承诺 “保本收益”)。某银行的智能客服能根据用户画像推荐服务 —— 对房贷客户主动提示 “本月还款日为 25 日”,对理财客户推送 “您关注的基金近期分红”,既合规又提升用户粘性。

医疗行业:实现 “轻问诊 + 流程指引”。通过对接医院知识库,智能客服可解答 “儿科门诊挂号时间”“体检报告查询路径” 等问题,对初步症状(如 “发烧 38℃怎么办”)提供建议(“成人可先物理降温,持续不退需就医”)。某三甲医院的智能客服日均处理 2 万次咨询,分流了 60% 的人工客服压力。

制造业:聚焦 “设备运维支持”。工业企业的智能客服需理解专业术语(如 “机床主轴异响”),并调用设备手册给出排查步骤(“检查皮带松紧度,参考手册第 15 页图示”)。某重工企业的智能客服接入物联网数据后,能根据设备运行参数预警 “您的挖掘机液压油需更换”,实现从 “被动响应” 到 “主动服务” 的转变。

三、价值重构:智能客服机器人如何重塑企业服务生态

智能客服机器人的价值,远不止于 “减少人工成本”,更在于通过技术优化服务全流程,实现 “降本、提效、增值” 的三重突破。

降本:从 “人海战术” 到 “技术替代”。传统客服模式下,企业需按 “高峰时段话务量” 配置人员,人力成本占服务总成本的 60%-70%。智能客服可承接 70%-80% 的标准化咨询(如 “营业时间”“退款政策”),显著降低人力需求。某连锁餐饮品牌引入智能客服后,客服团队规模缩减 50%,年成本节省超 300 万元。

提效:压缩服务响应的 “时间颗粒度”。人工客服的平均响应时间约为 30 秒,而智能客服可实现 “秒级回复”,且 7×24 小时无间断服务。在电商大促期间,某平台的智能客服单日处理咨询量达 120 万次,相当于 5000 名人工客服的工作量,确保了 “咨询不排队”。

增值:从 “服务工具” 到 “数据入口”。智能客服积累的海量对话数据,经分析后可转化为业务洞察 —— 通过高频问题统计发现 “商品详情页未标注尺寸”,推动运营优化;通过用户反馈关键词(如 “包装破损”)识别供应链漏洞,倒逼物流改进。某快消品牌通过智能客服数据分析,发现 “赠品缺失” 是投诉主因,整改后客户复购率提升 15%。

四、现实挑战:智能客服机器人尚未跨越的 “鸿沟”

尽管发展迅速,智能客服机器人仍面临技术与场景的双重限制,需理性看待其能力边界。

复杂问题处理能力有限:当用户需求涉及多重规则叠加(如 “用优惠券购买的商品,退货后券能否补发”)或主观判断(如 “商品与图片色差太大,能否全额退款”)时,智能客服的解决率骤降,仍需人工介入。目前行业平均 “人工转接率” 约为 20%-30%,过度追求 “零人工” 反而会降低用户体验。

“拟人化” 与 “效率” 的平衡难题:过于强调 “像人一样聊天” 可能降低效率 —— 用户问 “退款多久到”,机器人若回复 “亲,别急哦,一般很快的呢”,反而不如直接告知 “3-5 个工作日” 清晰。优秀的智能客服应在 “礼貌” 与 “直接” 间找到平衡,而非盲目模仿人类语气。

数据安全与隐私风险:客服对话常涉及用户手机号、地址、订单信息等敏感数据,智能客服系统需符合《个人信息保护法》要求,避免数据泄露。某电商平台曾因智能客服日志未加密,导致用户信息被窃取,最终面临高额处罚。

五、未来进化:从 “服务执行者” 到 “服务决策者”

随着大模型技术的渗透,智能客服机器人正迈向 “认知智能” 新阶段,未来将呈现三大趋势:

“全模态交互” 成为标配:除文字外,支持语音、图片、视频等多形式沟通 —— 用户发送一张 “商品破损” 的照片,系统能自动识别问题并生成退货单;通过语音对话,直接完成 “机票改签” 等操作,交互更自然。

“预测式服务” 替代 “被动响应”:结合用户行为数据与历史对话,提前预判需求 —— 当用户多次查看 “退换货政策”,智能客服主动询问 “是否需要协助办理退货”;当物流信息显示 “配送延迟”,系统自动推送 “补偿方案”,变 “用户问” 为 “主动答”。

“人机协同” 深度融合:智能客服处理标准化问题,人工客服聚焦复杂决策(如 “客户投诉索赔”),系统为人工提供实时辅助(如自动调取用户历史纠纷记录、推荐解决方案),形成 “1+1>2” 的协作模式。

总结:智能客服机器人的本质是 “服务效率的放大器”

智能客服机器人的终极目标,不是替代人类客服,而是通过技术放大服务能力 —— 让机器做擅长的事(高频、重复、标准化工作),让人做更有价值的事(复杂决策、情感关怀、需求洞察)。它的进化史,本质上是企业服务从 “经验驱动” 向 “数据驱动”、从 “人力密集” 向 “技术密集” 的转型史。未来,能真正赢得用户认可的智能客服,一定是那些既懂技术、又懂业务、更懂人性的 “平衡者”。

沃丰科技智能客服机器人,专注于解决问题,打造适合企业的任务驱动机器人,网站、H5页面、APP、企业微信、都可以对接,一次常规的问答/多轮智能回答无缝衔接,精准识别客户意图,抓住每一次商机。针对售前售后全流程,提供个性化智能服务体验。

》》智能化产品免费试用,优势一试便知

文章为沃丰科技原创,转载需注明来源:https://www.udesk.cn/ucm/faq/64868