做客服或销售管理的人,几乎都遇到过这样的困境:人工听录音查合规,一天顶多处理 50 通,漏检率超 30%;客户投诉 “客服态度差”,翻遍聊天记录才找到问题片段,早已错过补救时机;月底总结服务质量,除了 “接通率”“满意度”,说不出具体哪里要改进。这些痛点,本质上是传统质检 “靠人、抽样、滞后” 的模式跟不上企业服务规模化的需求。

而

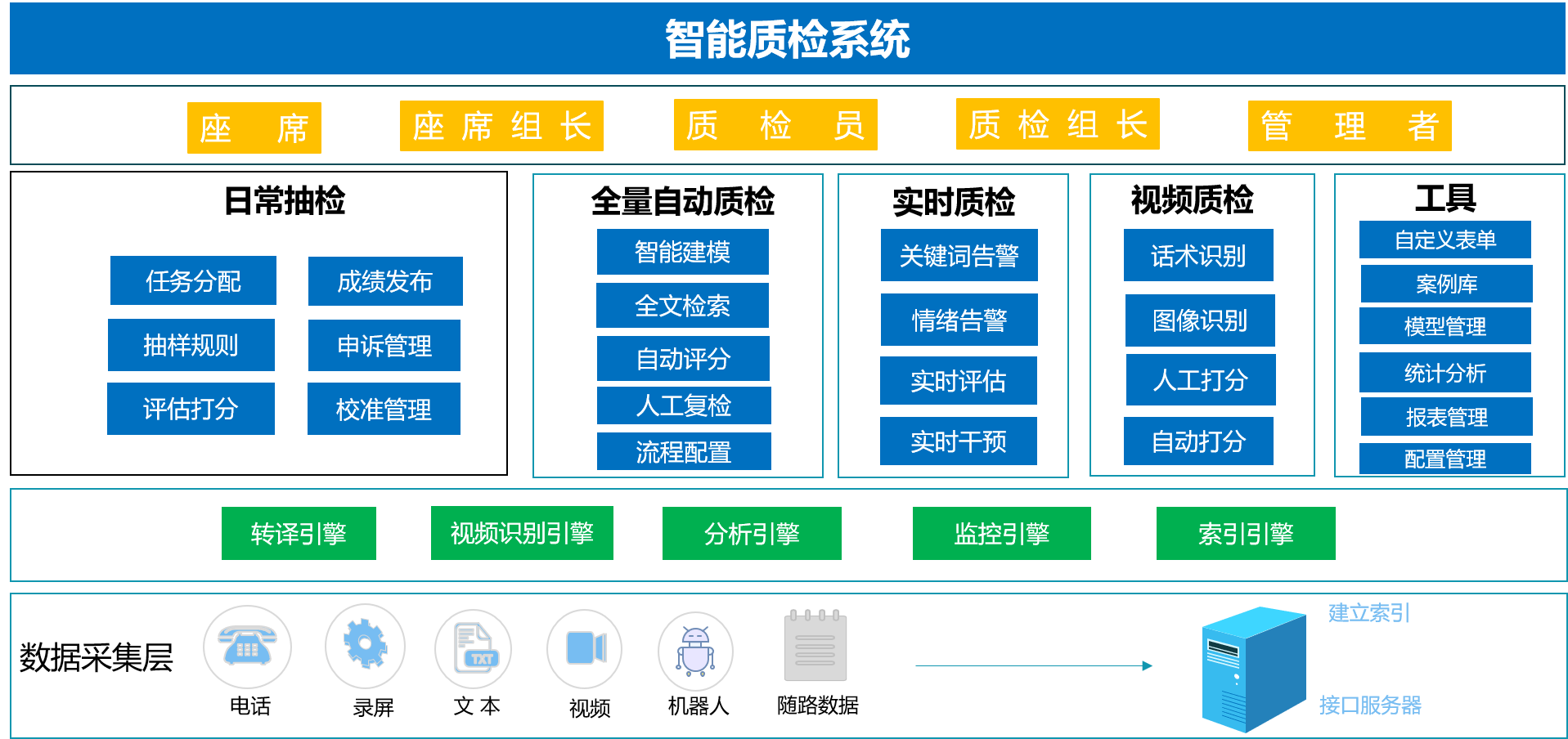

智能质检系统的出现,彻底改变了这一局面 —— 它用 AI 自动覆盖 100% 的客服对话、销售录音、工单内容,实时抓出违规话术、服务漏洞,还能分析问题根源。

本文结合企业实际需求,拆解智能质检系统的核心价值、选型要点和落地案例,帮你搞懂 “为什么要上智能质检”“怎么选才不踩坑”。一、先搞懂:智能质检系统不是 “替代人工”,而是解决传统质检的 4 大痛点

很多人以为智能质检只是 “AI 听录音”,其实它是一套 “全流程质量管控工具”。先看看传统质检的问题有多突出,你就知道智能质检的价值在哪:

1. 人工质检 “又慢又漏”,覆盖范围不到 10%

传统模式下,质检专员靠手动抽样,比如从每天 1 万通客服电话里挑 500 通听,覆盖率仅 5%。这就像 “用放大镜找沙漠里的沙子”,很多违规(比如金融客服漏报风险提示、电商客服承诺 “绝对保修”)根本查不到。某银行之前靠人工质检,半年后才发现有个客服长期省略 “风险告知”,导致 10 多起客诉,损失近百万。

而智能质检能实现 “全量覆盖”—— 不管是电话录音、微信聊天、在线客服对话,还是工单内容,AI 都能实时抓取分析,覆盖率 100%。某电商平台大促期间,单日产生 8 万通客服对话,智能质检系统 2 小时内就完成了所有内容的合规检查,还标出了 327 处 “过度承诺” 的话术。

2. 问题发现 “滞后几天”,错过补救最佳时机

传统质检是 “事后算账”:今天的对话,可能 3 天后才轮到质检,等发现问题(比如客服没记录客户的特殊需求),客户早就因为不满流失了。有个教育机构曾遇到过,家长在电话里明确说 “孩子过敏不能参加户外课”,客服没记,质检 3 天后才发现,结果孩子真的出了问题,家长直接投诉到监管部门。

智能质检能做到 “实时预警”—— 对话还在进行中,AI 就识别出风险(比如客户情绪激动说 “要投诉”、客服用了禁用语),立即弹窗提醒主管介入。某运营商用了之后,客诉升级率下降了 42%,很多问题在通话结束前就解决了。

3. 质量分析 “只看表面”,找不到改进方向

传统质检的结果,大多是 “合规率 85%”“态度问题 12 起” 这类模糊数据,没法回答 “为什么合规率低”“哪些客服需要培训”。比如发现 “售后问题解决率低”,但不知道是客服不懂产品,还是流程有漏洞,改进只能靠 “拍脑袋”。

智能质检能做 “深度归因”—— 不仅标问题,还能分析根源:是某个话术模板有问题(比如 “不清楚” 出现频率高),还是某个团队的培训没到位(比如新客服的产品知识答错率是老员工的 3 倍)。某家电企业通过系统分析,发现 “安装问题咨询” 的解决率低,是因为客服没掌握新机型的安装步骤,针对性培训后,解决率从 68% 升到了 91%。

4. 合规风险 “藏得深”,容易踩监管红线

金融、医疗这些强监管行业,合规是生命线。比如银行客服必须说 “理财有风险”,保险销售要明确 “免责条款”,但人工质检很难保证每一句都查到。之前有个保险公司,因为有个销售漏提 “等待期”,被客户投诉到银保监会,罚了 200 万,事后查录音才发现,这个问题已经存在了半个月。

智能质检能 “精准抓合规”—— 把监管要求(比如 “必须告知风险”“不能承诺收益”)做成 AI 规则,只要对话里没提到,或者出现违规表述,立即标红。某城商行用了之后,合规差错率从 9% 降到了 0.8%,再也没因为话术问题被处罚。

二、选型避坑:企业选智能质检系统,别只看 “AI 准确率”,这 5 个点更重要

搜 “智能质检系统怎么选” 的人,大多会纠结 “AI 准不准”。但实际落地中,很多企业踩坑不是因为准确率,而是忽略了这些关键需求:

1. 先看 “能不能覆盖全渠道”—— 别让对话 “漏网”

现在企业的服务渠道越来越多:电话、在线客服(企业微信、钉钉)、工单、甚至短视频平台的私信。如果智能质检只支持电话录音,在线聊天、工单里的问题就查不到,等于 “半条腿走路”。

选型建议:优先选能覆盖 “电话 + 在线 + 工单 + 社交媒体” 的系统。比如某跨境电商,之前用的系统只能查电话,后来换成能处理 WhatsApp 聊天和工单的,才发现有 30% 的客诉来自工单里的 “物流信息错误”,之前完全没察觉。

2. 再看 “规则能不能自己改”—— 别被 “定制化” 绑架

不同行业、甚至不同企业的质检标准不一样:电商关注 “售后承诺”,金融关注 “合规话术”,教育关注 “课程介绍准确性”。如果系统的规则只能靠厂商改,比如要加一个 “不能说‘绝对有效’” 的规则,还要等厂商排期,响应太慢。

选型建议:选支持 “可视化规则配置” 的系统,业务人员自己就能改。比如客服主管发现 “最近有客户投诉‘没收到赠品’”,可以立即加一条规则:“提到赠品必须记录单号”,不用等技术人员。某母婴品牌用了之后,规则调整效率提升了 80%,应对促销季的临时需求特别方便。

3. 重点看 “数据能不能连起来”—— 别让质检数据成 “孤岛”

质检数据不是孤立的,要和 CRM、工单系统、培训系统联动才有用。比如发现某个客户因为 “产品质量” 投诉,要能关联到他的订单信息;发现某个客服经常答错产品问题,要能直接推送培训课程。如果系统数据不通,质检结果只能存在 Excel 里,没法落地改进。

选型建议:问清楚能不能对接企业现有的系统(比如钉钉、企业微信、SAP、用友)。某连锁餐饮企业,把智能质检和 CRM 打通后,发现 “投诉菜品咸” 的客户,大多来自南方地区,于是调整了当地门店的口味,客户满意度提升了 25%。

4. 别忽视 “易用性”—— 别让系统 “没人会用”

很多智能质检系统功能复杂,需要专门的技术人员操作,质检专员学起来费劲,最后变成 “摆样子”。比如有个客服外包公司,买了一套很先进的系统,但质检专员觉得 “操作太麻烦”,还是偷偷用人工抽样,系统成了 “闲置资产”。

选型建议:选 “傻瓜式操作” 的系统,比如有现成的行业模板(金融模板自带合规规则,电商模板自带售后规则),点击就能用;报表能直接导出 Excel,不用自己写公式。某客服外包公司换成易用性高的系统后,质检专员的上手时间从 7 天缩到了 1 天。

5. 必须看 “售后响应”—— 别出问题 “找不到人”

智能质检系统不是买了就完事,比如新业务上线要加规则、遇到数据异常要排查,都需要厂商支持。有个企业曾遇到过,大促期间系统突然卡顿,联系厂商半天没人接,导致当天的质检没做,错过了很多问题。

选型建议:优先选有 “7×24 小时服务” 的厂商,最好有专属的客户成功经理。比如某电商平台大促时,系统出现了 “部分录音无法解析” 的问题,厂商 10 分钟内就远程解决了,没影响大促质检。

三、落地案例:3 个行业怎么用智能质检,解决实际问题

不同行业的需求不一样,智能质检的用法也不同。看看这 3 个案例,或许能给你启发:

1. 金融行业:用智能质检守住 “合规红线”

某城商行有 120 个客服坐席,每天处理 5000 通电话,之前靠 10 个质检专员抽样,合规漏检率高,还曾因为 “理财风险提示不到位” 被监管警告。

上线智能质检系统后,他们做了 3 件事:

- 把银保监会的 23 条合规要求做成 AI 规则(比如 “必须说‘理财非存款,产品有风险’”);

- 实时监控通话,一旦漏提合规话术,立即提醒客服补充;

- 每周生成合规报表,看哪个坐席、哪个网点的合规率低,针对性培训。

3 个月后,合规差错率从 9% 降到了 0.8%,再也没被监管处罚,质检专员的工作量还减少了 60%。

2. 电商行业:用智能质检提升 “售后体验”

某 3C 电商平台,大促期间单日客服对话超 10 万条,售后问题(比如 “退换货流程”“保修政策”)占比 60%,之前靠人工质检,经常漏记客户需求,导致客户重复咨询。

上线智能质检系统后,他们重点做了 2 点:

- 自动抓取售后对话里的关键信息(比如 “要退换货”“订单号 12345”),同步到工单系统,不用客服手动录入;

- 分析售后问题的高频原因,比如发现 “80% 的退换货是因为‘商品与描述不符’”,反馈给供应链,调整商品详情页。

结果,客户重复咨询率下降了 53%,售后问题解决时间从 24 小时缩到了 8 小时,大促期间的客诉率下降了 38%。

3. 客服外包行业:用智能质检做好 “人员管理”

某客服外包公司服务 10 个品牌,有 500 个坐席,之前靠人工质检,很难统一不同品牌的标准,还经常因为 “坐席服务质量差” 被品牌方投诉。

上线智能质检系统后,他们的做法很实用:

- 给每个品牌做专属的质检模板(比如 A 品牌关注 “响应速度”,B 品牌关注 “产品知识准确性”);

- 自动给坐席打分,生成 “能力雷达图”(比如 “合规 90 分,产品知识 70 分,态度 85 分”);

- 对分数低的坐席,推送针对性培训课程(比如产品知识差的,推送产品手册学习视频)。

半年后,品牌方的投诉率下降了 45%,坐席的平均服务分数从 72 分升到了 89 分,还多签下了 3 个品牌客户。

结语:智能质检不是 “成本项”,而是 “增收项”

选智能质检系统,不用追求 “功能最全”,但要 “贴合自己的需求”:金融行业优先看合规,电商优先看全渠道覆盖,客服外包优先看人员管理。像沃丰科技这类深耕客服领域的厂商,他们的智能质检系统不仅能覆盖全渠道,还能和工单、CRM 系统联动,很多电商、金融企业用了之后,服务质量和效率都提上来了。